配当落ちとは配当の額だけ株価が下落することです。この記事では配当落ちについて解説します。

配当にかかわる3つの日

配当落ちを理解するために配当にかかわる3つの日について知る必要があります。「基準日」「権利付最終売買日」「配当落ち日」です。

基準日

基準日とは、配当を受ける権利など株主としての権利を行使できる株主を定めるための一定の日のことです。いつを基準日とするかは会社の自由ですが、3月決算の会社であれば3月31日などのように決算日を基準日とすることが一般的です。

権利付最終売買日

上場株式の受渡日は約定日の2営業日後です。そのため、基準日に株主になるためには基準日の2営業日前に約定する必要があります。この基準日の2営業日前の日のことを権利付最終売買日と言います。3月31日(月)が基準日であれば3月27日(木)が権利付最終売買日になります。

配当落ち日

配当落ち日とは、権利付最終売買日の翌日のことです。権利落ち日と言われることもあります。

配当にかかわる日としては他にも実務上の配当の支払日を意味する「効力発生日」もありますが、配当落ちの話の中で使うことはありません。

配当落ちとは

配当落ちとは権利付最終売買日の翌日に配当の額だけ株価が下落することです。配当を受ける権利は基準日株主にあるため、基準日の翌日に株主になっても配当を受ける権利ありません。そのため、権利付き最終売買日の翌日に配当の額だけ株価が下落することになり、この現象を「配当落ち」と言います。

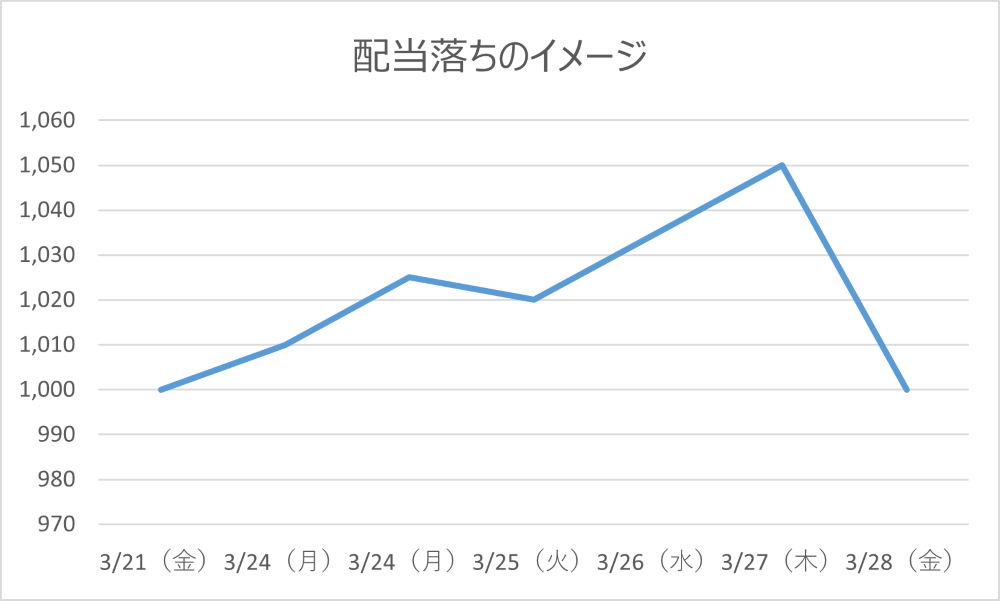

イメージで解説します。

(例)A社の決算日及び基準日は3月31日(月)である。3月25日の株価は1,000円、期末配当は50円であった。

A社の基準日は3月31日(月)であるため、権利付最終売買日は3月27日(木)、配当落ち日は3月28日(金)です。以下の図のように、A社の株価は権利付最終売買日(3/27)に向けて配当の額だけ上昇していきます。そして、権利付最終売買日の翌日(3/28)に配当の額だけ下落します。この下落が配当落ちです。

また、日本の多くの銘柄が配当落ちとなる3月末、9月末付近はインデックスが下落する傾向にあります。

配当落ちの理論と現実

先ほどの解説では株価は権利付最終売買日の翌日にちょうど配当の額だけ下落しました。しかし、実際のマーケットでは必ずしもそうはなりません。

「配当落ち日に配当額以上に下落した!」と言って配当落ちの理論通りにならないことに驚いていた人に出会ったことがあります。配当落ちばかりに注目していると配当落ち日には配当額だけ株価が下落すると思いがちですが、当然配当落ち日も日々と同じような需給や材料があります。

そのため、配当落ち日にインデックスの下落に釣られたり、悪材料が出たりして配当額以上に株価が下落することがあります。同じように配当額より株価が下落しなかったり、ごく稀に株価が上昇することもあります。

権利付最終売買日前後は慎重に取引

権利付最終売買日前後は通常より値動きが大きくなります。想定外で焦らないよう、会社の権利付最終売買日を確認して取引するようにしましょう。