株主総利回りとは、株式投資による回収額を投資額で割った比率のことです。この記事では株主総利回りについて解説します。

株主総利回りとは

株主総利回りとは、株式投資により受け取った配当の累計と売却額を投資額で割った比率のことです。Total Shareholder Returnの頭文字からTSR(ティーエスアール)とも言われます。

有価証券報告書の「企業情報」>「企業の概要」>「主要な経営指標等の推移」の「経営指標等」で開示されます。「連結経営指標等」には記載されていないのは連結には株価がないためです。

株式投資による回収額を投資額で割った比率であるため、株主にとっては投資の成果と言うことができます。

株主総利回りの計算方法

有価証券報告書に記載される株主総利回りの計算式は下記のとおりです。

株主総利回り=(各年の株価+現在の5年前から各年までの配当累計額)÷現在の5年前の株価

計算式のとおり、分母の「現在の5年前の株価」を基準として「1年間保有した場合の利回り」「2年間保有した場合の利回り」「3年間保有した場合の利回り」「4年間保有した場合の利回り」「5年保有した場合の利回り」が開示されています。

具体的には下記のように計算されます。

| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |

| (A)株価 | (D)1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 |

| 配当 | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| (B) 配当累計額 | – | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |

| (C) 株価+配当累計額 | – | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |

| (C)/(D) 株主総利回り | – | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% |

| 説明 | 基準 | 1年間保有した場合の利回り | 2年間保有した場合の利回り | 3年間保有した場合の利回り | 4年間保有した場合の利回り | 5年間保有した場合の利回り |

株主総利回りは毎年変わる!?

実は有価証券報告書の株主総利回りは毎年変わります。例えば前期の有価証券報告書では2024年3月の株主総利回りが152.3%であったのに、当期の有価証券報告書では2024年3月の株主総利回りが120.2%になっているなどのように毎年変化するのが通常です。

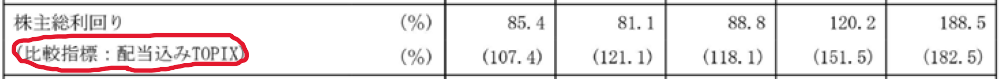

下記は実際のある会社の有価証券報告書に記載されている株主総利回りです。

2024年3月期の有価証券報告書

| 決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |

| 株主総利回り | 86.2 | 93.6 | 85.6 | 95.2 | 152.3 |

2025年3月期の有価証券報告書

| 決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |

| 株主総利回り | 109.0 | 99.3 | 111.0 | 180.5 | 147.3 |

2024年3月期と2025年3月期の有価証券報告書で同じ決算年月でも株主総利回りが変わっているのが分かります。

これは先述のとおり、株主総利回りは「現在の5年前の株価」を基準とした指標であり、「5年前」となる年が決算年月が進むに連れて変わるからです。

つまり、当期の有価証券報告書の当期の株主総利回りは「5年間保有した場合の利回り」を表していますが、翌期には「4年間保有した場合の利回り」を、翌々期には「3年間保有した場合の利回り」を表す数値へと変化していくのです。

比較指標とは

有価証券報告書では株主総利回りの下にかっこ書きで比較指標というものが記載されています。

これは会社が任意に選択した株価指数の株主総利回りのことです。株価指数にはTOPIXや日経225、JPX日経インデックス400などがあります。自社の株価のパフォーマンスと比較するための参考として記載されています。

株主総利回りの活用方法

株主総利回りは株主だけではなく会社が活用することもあります。

株主が活用する方法としては、5年前に投資していれば、配当と株価の上昇により、どれだけの投資の成果が挙げられたかを参考として知ることができます。

会社が活用している事例としては役員報酬があります。上場会社では役員報酬の一形態として業績連動報酬を支給することができ、その報酬の算定に利用されています。

株主総利回りは過去の成果

株主総利回りは過去の成果であるため、株主総利回りが高いからと言って今後もそのパフォーマンスを維持できるとは限りません。また、それが会社の成長によるものであるのか、割安が解消されたことによるものであるのか、全体相場の上昇に釣られたものであるのかも分かりません。

そのため、株主総利回りだけで投資判断をすることはできず、必ず財務分析や株価分析が必要になってきます。